丂

偍偠傫偙偺幨恀

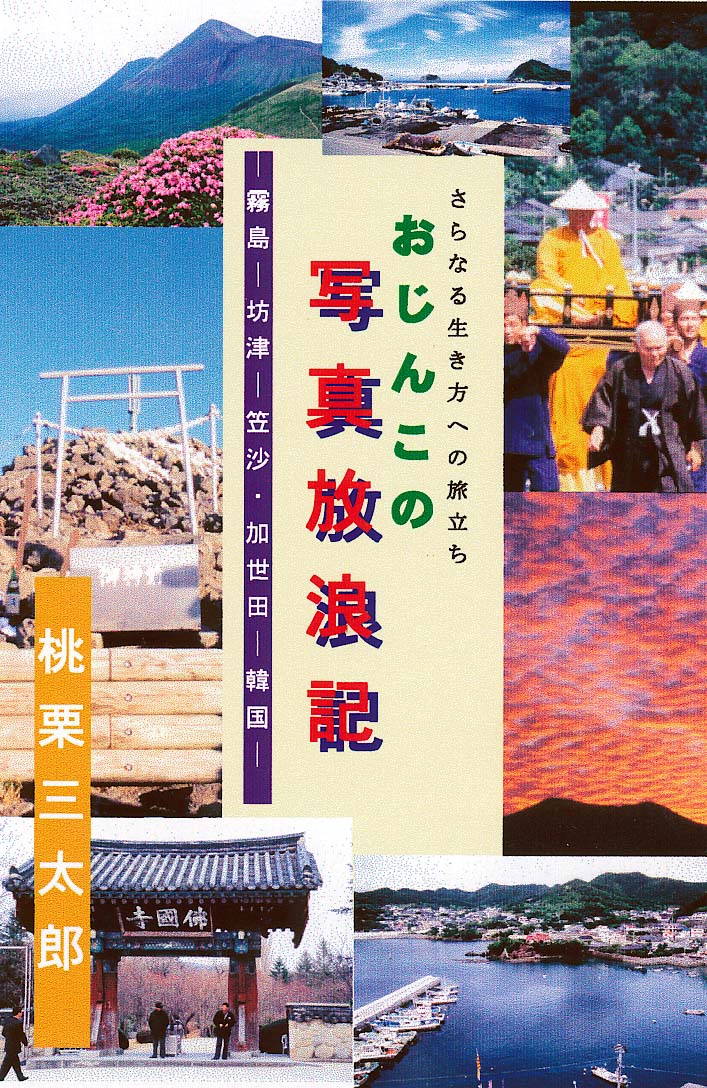

丂丂丂丂曻楺婰 偝傜側傞惗偒曽傪媮傔偰

偝傜側傞惗偒曽傪媮傔偰

僇儊儔偲嫟偵丄曻楺偺椃傊

俁侽悢擭傇傝偺搊嶳乮柖搰搊嶳乯

攡嶈弔惗偺乽尪壔乿偺庡恖岞丄屲榊偑扝偭偨朧捗挰丄偦偟偰悂忋昹傊

偦偺傎偐妢嵐丒壛悽揷婭峴丄娯崙椃峴傊偲両

偦偟偰丄巹偑丄扝傝拝偄偲偙傠偲偼丠

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

搷孖丂嶰懢榊

丂偍偠傫偙偺幨恀曻楺婰

丂擇晹丗朧丂捗丂婭丂峴丗曇

丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂丂戞丂屲丂復

丂丂朧丂捗丂婭丂峴

恖娫偼丄壗屘偵惗傑傟偰丄偳偙傊峴偔偺偩傠偆丅

恖偼丄扤偐偟傜偳偙偐偱偙偺柦戣偲庢傝慻傑側偗傟偽側傜側偄帪偑桳傞傛偆偱偁傞丅

偦傫側巚偄偑撿嶧乮朧捗乯傊偺椃傪巚偄棫偨偣偨丅

崱擭偱係俆侽擭栚傪寎偊傞偲尵偆揤暥廫敧擭乮侾俆係俋擭乯敧寧廫屲擔丄幁帣搰偵忋棨偟偨僀僗僷僯傾偺僉儕僗僩嫵愰嫵巘僼儔儞僔僗僐丒僓價僄儖偼丄乽擔杮恖偼丄婥偑桪偟偔偰桬姼側柉懓偱丄拋彉傪岲傒儌儔儖傕崅偄丅廫嶰嵨偱寱傪巊偄丄傂偲偨傃搇嫇偡傟偽巰偸傑偱偑傫偽傞柉懓偱偁傞乿偲摉帪偺儓乕儘僢僷偵曬崘偟嫲傟傜傟偨傛偆偵丄摉帪偺擔杮恖偺戙昞偼朧捗恖偱偁偭偨丅

偁偺巌攏椛懢榊巵傪偟偰乽擔杮傪怉柉抧壔偐傜媬偭偨偺偼丄朧捗恖偱偁傞丅乿偲傑偱尵傢偣偟傔偨応強丄撿嶧乮朧捗乯丅

傑偨丄巹偺墦偄愭慶偺惗偒偨偱偁傠偆挰丅巹偼丄偦偺尨嫿偵弌夛偭偰尒偨偐偭偨丅

埲慜丄傕偆悢擭慜偵側傞偑柌偺拞偱乽巹偼丄挿偄愇忯偺奒抜傪嶳捀傔偞偟偰曕偄偰偄偨丅嶲摴偺椉榚偵偼悢昐擭傕宱夁偟偨偱偁傠偆悪偺戝栘偑棫偪暲傃丄搊傝偮傔偨強偑帥偱偁傝嶳栧傪偔偖傝墱偺堾偵捠偝傟傞偲丄偦偙偵偼夰偐偟偄恖乆偺徫婄偑偁偭偨丅乿悢擭宱偭偰傕偼偭偒傝偲偦偺忣宨偑栚偵從偒晅偄偰偄傞丅

壗側傫偩傠偆両偦傫側巚偄傕偁偭偨丅

丂巹偼丄愴屻偺嶌壠偱攕愴捈慜偵朧捗偵埫崋摿媄暫偲偟偰攝懏偝傟偨偺偪丄嶗搰偵揮懏偵側傞愴憟懱尡傪慺嵽偵偟偨乽嶗搰乿偱暥抎僨價儏乕偟偨攡嶈弔惗丄斵偺堚嶌偲側偮偨乽尪壔乿偺拞偱庡恖岞屲榊偑扝偭偨摴掱乮乗枍嶈乗杊塝乗攽塝乗悂忋昹乗乯傪扝偭偰傒傛偆偲巚偭偨丅

|

| 枍嶈嫏峘 |

丂幍寧偺偼偠傔丄傑偩攡塉偺柧偗偒傜側偄偆偭偡傜偲夃傒偺妡偐傞拫壓偑傝丄巹偼枍嶈嫑峘偵偄偨丅嶧杸敿搰偺惣撿抂偵埵抲偟丄嶰曽乮搶偵崙尒妜丄杒偵憼懡嶳丄惣偵墍尒妜乯傪嶳乆偵埻傑傟丄撿偑搶僔僫奀偵奐偗偰偄傞嫏嬈傪惗嬈偲偡傞搒巗

嬤悽埲棃偺嫏峘偱丄擔杮偱傕桳悢偺僇僣僆嫏嬈婎抧偱偁傞丅拫壓偑傝偺嫏峘偼丄嫏峘撈摿偺挭偲嫑偺傓偣傞條側廘偄偱暈傪捠偟偰敡傑偱偟傒崬傫偱棃傞條偱偁傞丅暘岤偄僐儞僋儕乕僩偺撍掔偑僐偺帤宆偵榩傪埻傒嫏峘傪宍惉偟偰偄傞丅榩偵偼廇嬈傪廔偊偨嫏慏偑掆攽偟丄傑偨偁偪偙偪偱棨忋偘偝傟偨慏懱偑棫偪暲傫偱偄偨丅偦偺廃傝偱嵗傝崬傫偱岅傝夛偭偰偄傞恖乆丅拫壓偑傝偺嫏峘偼丄擔幩偟偺拞偱帪娫偑巭傑偭偰偄傞條偵巚偊偨丅

壗傕偐傕偑丄嶳堢偪偺巹偵偼栚怴偟偔巚偊偨丅

彫妛峑傑偱幁帣搰偱堢偭偨偲偼尵偊悢廫擭梋傝偺嵨寧偼丄擾峩柉懓偑弶傔偰嫏楯傪惗嬈偲偡傞柉懓傪尒傞條側枴傢偄偱偁傞丅

巹偑丄幁帣搰偱堢偮偨帪戙丄晝偑傛偔庰偺惾偱乽偍傑傫偝偀偼丄偳偙偄偭偲側偀両乿

乽偁偨偄偼擾嫤挋嬥偟偂両乿偲撈摿偺枍嶈曎偱忕択崿偠傝偵岅偭偰偄偨帠傪巚偄弌偡丅

偦傟掱丄僇僣僆偺嫏妉崅偑嵟崅偺崰偩偭偨偺偱偁傠偆偐丠徍榓偺嶰廫擭戙偺崰偱偁傞丅

尰嵼偱傕奀娸捠傝偵偼丄撿嶧抧応嶻嬈怳嫽僙儞僞乕丄偐偮偍岞幮丄偍嫑僙儞僞乕偑偁傝

摿嶻偺僇僣僆傪拞怱偵偟偨悈嶻壛岺強偑棫偪暲傫偱偄傞丅

偟偽傜偔偟偰巹偼丄棨忋偘偝傟偨慏懱傪悈愻偄偟偰偄傞屲乑偑傜傒偺抝惈偵惡傪妡偗偨丅

乽朧捗偼丄偳偭偪峴偗偽傛偐偱偡偐丠乿柍棟偵幁帣搰曎偱惡傪妡偗偨丅傗偗偵愒拑偗偰丄挭岝傝偺偟偨婄偑怳傝岦偄偨丅僇儊儔曅庤偵撍偭棫偭偰偄傞巹偵丄朧捗傊偺摴傪巜偝偟偰挌擩偵嫵偊偰偔傟偨丅枍嶈曎傪婜懸偟偰偄偨偑丄堄奜偲昗弨岅偵嬤偄岥挷偱偁偭偨丅

|

| 壩偺恄岞墍傛傝搶僔僫奀偺棫恄愇傪朷傓 |

枍嶈峘傪屻偵偟巗奨抧傪敳偗傞偲搑拞偵壩擵恄岞墍傊偺昗幆偑栚偵晅偄偨丅栺係嘸偲尵偆偙偲偱丄婑傝摴傪偡傞偙偲偵偟奀娸慄傪撿壓偟偨丅

嵍庤偵掔杊傪梚偡傞摴楬傪憱偭偨撍抂偼丄搶僔僫奀偵岦偐偭偰戝僷僲儔儅偑揥奐偟偰偄偨丅

壩擵恄岞墍両晄巚媍側柤徧偱偁傞丅傑偨偙偙偼愨岲偺戝暔慱偄偺堥掁傝偺億僀儞僩偲尵偆帠偱丄偁偪偙偪偵掁傝恖偑娾応偵崢傪悩偊偰偄偨丅偡偖嬤偔偺奀忋偵偼丄屆棃傛傝嫏嬈斏塰偺庣岇恄偲偟偰怣嬄偝傟偰偄偰丄枍嶈偺僔儞儃儖偲傕側偭偰偄傞婏娾丄棫恄娾偑偦偦傝棫偭偰偄傞丅崅偝偼係俀嘼傕偁傞偲尵偆偙偲偱偁傞丅

枍嶈峘傪朷傓偼傞偐搶曽奀忋偵偼丄嶧杸晉巑偱桳柤側奐暦妜偑丄搶僔僫奀偵撍偒弌偡條偵廏楉側巔傪傏傫傗傝偲尒偣偰偄偨丅屆棃傛傝栰娫妜偲嫟偵撿曽曽柺傛傝棃傞慏恖偨偪偺栚報偵側偭偰偄偨嶳偱偁傞丅

丂巹偼丄嵞傃棃偨摴傪堷偒曉偡偲崙摴俀俀俇崋慄傪朧捗傊偲幵傪憱傜偣偨丅

孖栰偲尵偆抧嬫傪夁偓傞崰偵偼丄忲偟弸偝偵丄傑偨巹偺崅柭傞嫽暠偑偦偆偝偣傞偺偐僕僢僩儕偲娋偽傫偱棃偨丅偐偭偰丄偙偺條側婥暘偺崅傑傞椃偑偁偭偨偱偁傠偆偐丠

傐偮傝傐偮傝偲恖壠偺偁傞嶁摴傪捠傝敳偗傞偲尒惏傜偟偺偄偄応強偵弌偨丅崙摴偺榚偵彫偝側壴抎偑嶌傜傟愇偱嶌傜傟偨儀儞僠偑丄偙偫傫傑傝偲嫹偄応強傪恮庢偭偰偄偨丅

僐儞僋儕乕僩偺媅栘偺栴報偑杊丒攽曽柺傪巜偟帵偟偰偄傞丅偦偺墶偵偼娵懢偱嶌傜傟偨昞帵斅偵抧柤偺桼棃偑婰偝傟偰偄偨丅

偙偙偑帹庢摶偱偁傞丅

|

| 帹庢摶乮傒偲傝偲偆偘乯 |

丂丂

|

| 帹庢摶傛傝奐暦妜傪朷傓 |

抧柤偺桼棃傕偄傠偄傠愢偑偁傞傜偟偄丅

偙偺抧偱嵾恖偺帹傪愗傝庢偭偨偲尵偆愢丄傑偨偙偺摶偵棃偨恖乆偑娽壓偵峀偑傞揥朷偺偡偽傜偟偝偵尒傎傟棫偪偮偔偟偨偙偲偐傜尒傎傟偑鎍偭偰尒庢傝偵側偭偨偲尵偆愢丄嫿搚帍偵傛傟偽丄姦晽摿偵尩偟偄強傪丄傛偔乽尒庢偐偤乿側偳偲尵偆偙偲偐傜丄枍嶈丄抦棗曽柺偐傜摶偵悂偒忋偘傞姦晽偱帹偑偪偓傟偦偆偵捝偄偲偄偆偙偲偐傜丄偙偺抧柤偑弌偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丄偲傕婰偝傟偰偄傞丅

尰嵼偺摴楬偼丄柧帯偺廔傢傝偵奐捠偟偨怴摴偱丄媽摴偼杒曽偵屲昐嘼搊偭偨強偱丄暲栘偺榁徏偑偮偯偄偰偄偨偲尵偆丅搰捗惸昷岞偑弶弰帇偺帪丄媥宔偟揥朷傪徿偟偨強偑乽偍拑壆応乿偲屇偽傟偰偄傞偲尵偆丅

丂屆棃傛傝懡偔偺暥壔恖偑朧捗傪朘傟偨帪丄偟偽偟懌傪偲偳傔偙偺揥朷偵尒庢傟偨偺偱偁傠偆柧帯偺壧恖丄崅嶈惓晽偼丄

乽嬍晘偺搒偁偨傝偵堏偟側偽悽偵傆偨偮側偒偲偙傠側傜傑偟乿偲塺偄偙偙傪愨巀偟偰偄傞丅

傑偨攡嶈弔惗偺乽尪壔乿偺庡恖岞屲榊傕丄棫偪巭傑傝夰偐偟偒晽宨偵尒擖偭偰偄傞丅幚嵺丄搶曽偵偼枍嶈峘丄偦偺墦曽偵嶧杸晉巑偺奐暦妜丄撿偵偼媟壓偵棫恄娾偐彫偝偔尒偊傞丅揤婥偺偄偄擔偵偼丄墦偔棸墿搰丄崟搰丄抾搰偑朷傔傞偲尵偆偙偲偱偁偭偨偑丄夃傒偵塀傟偰偄偨丅

巹偼丄偟偽傜偔儀儞僠偵崢傪壓傠偟丄屆棃傛傝曄傢傞偙偲偺側偄嶳暲傒傗搶僔僫奀傪挱傔側偑傜愭恖偨偪偺巚偄傪扵偭偰偄偨丅

朧捗偼丄傕偆偡偖偦偙偩両

丂朧捗偼丄屆棃傛傝撨偺捗乮攷懡乯埨擹捗乮埳惃乯偲嫟偵擔杮偺嶰捗偲徧偝傟丄屆戙偐傜嬤悽傊偲奀奜杅堈偲暓嫵暥壔偑熡慠堦懱偲側偭偰塰偊偨峘挰偱偁傞丅

擔杮偺屆戙崙壠偑丄搨偺暥壔傪媧廂偡傞偙偲偵傛偭偰寶愝偝傟偨條偵丄屆戙偵偍偄偰偼朧捗偼尛搨慏偺擖搨摴偱偁傝丄拞悽偵偍偄偰偼尛柧杅堈丆棶媴杅堈偺嫆揰偱偁傞偲嫟偵榒泟偺嵟戝嫆揰偱傕偁偭偨丅

傑偨丄嬤悽偵偍偄偰偼摽愳枊晎偺嵔崙椷壓偱偼拞崙丄撿斬偲偺枾杅堈峘偱偁傝丄嫕曐擭娫偵偍偗傞枊晎偺枾杅堈偵懳偡傞堦惸庤擖傟偵傛傞乽搨暔曵傟乮偲偆傇偮偔偢傟乯乿偱丄堦栭偵偟偰姦懞偵側傞傑偱奀奜杅堈偺惣撿抂偺拞怱偱偁偭偨挰偱偁傞丅

傑偨堦曽丄崱傪嫀傞愮巐昐擭埲忋偺愄偵寶棫偝傟偨偲偝傟傞堦忔堾偺楌巎偲嫟偵暓嫵暥壔偺壴傪嶇偐偣偨挰丄柧帯偺弶傔攑暓毷庍偱攑帥偵側傞傑偱朧捗恖偺屩傝偱偁傝惛恄揑傛傝強偱偁偭偨堦忔堾丅偁傞堄枴偱偼丄擔杮偺楌巎偺弅恾偲傕尵偊傞朧捗傊丄巹偼懌傪摜傒擖傟偨丅

丂尒庢摶傪夁偓丄偟偽傜偔嶳娫偺偔偹偭偨摴傪憱傞偲慜曽偵搶僔僫奀偑奐偗偰棃偨丅

摴偼丄偄傛偄傛嫹傑傝強乆摴楬奼挘偺偨傔岺帠偑峴傢傟偰偄傞丅嶁摴傪壓傞崰偵側傞偲嵍庤偺敀偄僈乕僪儗乕儖墇偟偵娽壓偵擖峕偑尒搉偣偨丅

擖峕傪書偔條偵強嫹偟偲恖壠偑傂偟傔偒崌偭偰偄傞丅墧怓偺奀偼丄傂偭偦傝偲惷傑傝婣偭偰偄偨丅

杊偺塝偱偁傞丅屆戙偐傜戝棨偲偺暥壔偺岎堈応偱偁偭偨偵偓偁偄偼偡偱偵側偄丅枍嶈峘偵斾傋丄傂偭偦傝偲樔傓晽宨偼側偍偝傜側偑傜屆偒桰媣偺楌巎傪嵶乆偲惗偒敳偄偰偒偨斶垼傪姶偠偝偣傞丅

巹偼丄婔暘峀偔側偭偨摴楬榚偵幵傪掆傔傞偲丄峘傪尒壓傠偟側偑傜偙偫傫傑傝偲偟偨偙偺彫偝側峘偐傜攇煼傪墇偊戝奀偵丄恖乆傪挧傑偣偨傕偺偼壗偩偭偨傫偩傠偆偲峫偊偰偄偨丅

|

| 朧偺塝傪朷傓 |

丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂

丂丂丂丂

栚師傊

丂丂丂師偺儁乕僕

偝傜側傞惗偒曽傪媮傔偰

偝傜側傞惗偒曽傪媮傔偰 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搷孖丂嶰懢榊

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搷孖丂嶰懢榊 偝傜側傞惗偒曽傪媮傔偰

偝傜側傞惗偒曽傪媮傔偰 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搷孖丂嶰懢榊

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搷孖丂嶰懢榊